|

Historischer Rückblick zur Lockheed F-104 „STARFIGHTER“

A u s z u g aus einer S t u d i e n a r b e i t - geschrieben von Oliver Engels

Der „STARFIGHTER” löste die F-86 ab, die schon allein deshalb nicht mehr zu fliegen waren, da die Beschaffung von Ersatzteilen immer schwieriger wurde. Er sollte für mehr als ein Vierteljahrhundert das Rückgrat der meisten fliegenden Einsatzverbände der Luftwaffe und Marine bilden.

Die Entwicklung der F-104 ging auf eine Forderung der USAF nach einem Überschall-Interceptor zurück. Im Rahmen der damals gültigen NATO-Strategie sollte ein Kampfflugzeug entwickelt werden, das im Rahmen der Offensiv-Verteidigung gegnerische Flugzeuge schon auf ihren Basen bekämpfen konnte. Diese Rolle als Jagdbomber wurde jedoch durch die hervorragenden Intercepteigenschaften dominiert. Gerade als Abfangjäger war die F-104 besonders gut geeignet, da sie z.B. in gut 2 ½ Minuten eine Höhe von 30000 Fuß erreichen konnte.

Der „STARFIGHTER“ sollte später in fast allen NATO-Staaten zum Einsatz kommen. Die Besonderheiten der Konstruktion bestanden aus den extrem dünnen, schlanken, trapezförmigen und mit negativem V- Winkel am ebenso schlanken Rumpf angebrachten Tragflügeln und dem auf dem Seitenleitwerk aufgesetzten Höhenleitwerk.

An den fünf Flügel- und Rumpfstationen konnten maximal 2200 kg Außenlasten mitgeführt werden, wobei sich das Waffenspektrum von einfachen Bomben über Luft-Luft-Raketen bis hin zu thermonuklearen Bomben (USA) erstreckte.

Nach einer zweijährigen intensiven Untersuchung beschloss der Verteidigungsausschuss im November 1958 die Beschaffung der F-104 für Luftwaffe und Marine in vier Varianten. Im Einzelnen waren dies:

• 586 Maschinen vom Typ F-104G

• 163 Maschinen vom Typ RF-104G

• 30 Maschinen vom Typ F-104F

• 137 Maschinen vom Typ TF-104G

Die ersten Maschinen wurden ab 1960 ausgeliefert und zunächst von der Firma Lockheed Aircraft Corporation in Kalifornien produziert. Später wurden die Flugzeuge durch europäische Firmen in Lizenz gefertigt.

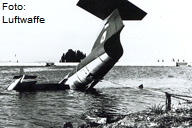

Die Nutzungszeit des „STARFIGHTER“ zeichnet sich durch überdurchschnittlich viele Modifikationen am Luftfahrzeug aus. Nicht zuletzt die vielen Abstürze, die der F-104 im Volksmund den Beinamen „Witwenmacher“ gaben, waren der Auslöser für ca. 3000 technische Änderungen, die der Verbesserung bzw. Erhöhung der Lebensdauer, Einsatzbereitschaft und Flugsicherheit dienten.

Die vielfältigen Möglichkeiten der F-104 führten zu einem sehr breit gefächerten Einsatzspektrum. Die vielfältigen Möglichkeiten der F-104 führten zu einem sehr breit gefächerten Einsatzspektrum.

Die Versionen F-104F und TF-104G wurden bei Luftwaffe und Marine zur Pilotenausbildung eingesetzt. Die RF-104G war als taktischer Aufklärer konzipiert worden und wurde als solcher ebenfalls bei Luftwaffe und Marine eingesetzt. Bei ihr ergaben sich allerdings einige aerodynamische Probleme, die aus der Installation einer Ausbuchtung für Kamerasysteme an der Rumpfunterseite resultierten. Sie senkten die Grenzwerte der Überziehwarnanlage um 6%.

Die wohl wichtigste Variante war die F-104G, die als allwetterfähiger, Hochleistungs-Tag- und Nachtjäger bzw. schwerer Jagdbomber konzipiert war und bis 1975 das Standardwaffensystem bei Luftwaffe und Marine darstellte.

Die vielfältige technische Ausstattung der Maschine stellte neue Herausforderungen an die Piloten und deren Ausbildung, die insgesamt fast 2000 Luftfahrzeugführer absolvierten.

Zusätzliche Anforderungen ergaben sich durch die Vielzahl von unterschiedlichen Waffen, die die Jagdbomberversion an den Rumpf- und Unterflügellaststationen mitführen konnte. Das Waffenspektrum erstreckte sich von Spreng- und Schüttbomben über Feuerbomben, Luft-Boden-Raketen und –Lenkflugkörper und Luft-Schiff-Lenkflugkörper bis hin zu taktischen Nuklearbomben.

Nachdem in 31 Jahren Nutzungszeit insgesamt 1,9 Millionen Flugstunden mit den Varianten der F-104 erflogen wurden, endete die Ära „STARFIGHTER“ in den Jahren 1987 und 1988 bei Marine und Luftwaffe und schließlich 1991 mit dem Ablauf der Verkehrszulassung des letzten noch im Flugbetrieb befindlichen Lfz.

Ersetzt wurde die F-104, insbesondere die Jagdversion, durch die F-4 „PHANTOM“, deren Einführung im Jahre 1971 begann. Ersetzt wurde die F-104, insbesondere die Jagdversion, durch die F-4 „PHANTOM“, deren Einführung im Jahre 1971 begann.

Quelle:

Auszug aus der STUDIENARBEIT von Oliver Engels

Historischer Überblick über die Luftfahrzeuge der Bundeswehr

UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN FAKULTÄT FÜR LUFT- UND RAUMFAHRTTECHNIK

INSTITUT FÜR LUFTFAHRTTECHNIK UND LEICHTBAU

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. W. Staudacher und Dipl. Ing. M. Hornung

München, im Mai 2000

Die Starfighter -Krise

A u s z u g aus Intranet Bw - geschrieben von Oliver Frei

Der Starfighter - Für viele Piloten ist er immer noch das schönste Flugzeug, das die deutsche Luftwaffe je geflogen hat; für andere bleibt er eine überforderte Konstruktion, die reihenweise abstürzte und Menschenleben forderte. Oliver Frei, Hauptfeldwebel der Reserve und freier Historiker in Bonn versucht eine Analyse der "missile with a man" ("Bemannte Rakete").

"Es geht hier nicht um oder gegen Lockheed, eine Firma, die große Verdienste im Flugzeugbau hat, es geht um eine Entscheidung, deren Tragweite man in Bonn nicht erkennen will. Wenn aus politischen Gründen weder die französische Mirage noch die schwedische Draken zum universellen Standardflugzeug der Nato gewählt werden durfte - und dies waren die besten Flugzeuge, die uns die europäische Industrie zu bieten hatte -, weshalb entschied sich das Verteidigungsministerium nicht für ein besseres und bereits existierendes amerikanisches Flugzeugmuster?" "Es geht hier nicht um oder gegen Lockheed, eine Firma, die große Verdienste im Flugzeugbau hat, es geht um eine Entscheidung, deren Tragweite man in Bonn nicht erkennen will. Wenn aus politischen Gründen weder die französische Mirage noch die schwedische Draken zum universellen Standardflugzeug der Nato gewählt werden durfte - und dies waren die besten Flugzeuge, die uns die europäische Industrie zu bieten hatte -, weshalb entschied sich das Verteidigungsministerium nicht für ein besseres und bereits existierendes amerikanisches Flugzeugmuster?"

So fragte der SPIEGEL im Jahre 1962 und die so genannte Starfighter-Krise warf bereits ihre Schatten voraus. Zum Zeitpunkt der erwähnten Entscheidung standen von ursprünglich vierzehn Flugzeugmustern noch drei Kandidaten zur Auswahl: Neben dem Lockheed F - 104 Starfighter waren dies die Dassault Mirage III A sowie die Grumman F11F - 1F Super Tiger . Im Dezember 1957 hatten Oberstleutnant Albert Werner und Major Walter Krupinski die F - 104 und die F11F - 1F in den USA einem Vergleichsfliegen unterzogen, bei dem der Starfighter mit eindeutig besseren Leistungen überzeugen konnte. Die wenige Monate später getestete Mirage vermochte es ebenfalls nicht, diese Messlatte zu überwinden. Ein besseres Flugzeug, ob amerikanisch oder europäisch, war folglich gar nicht vorhanden, als sich das BMVg [Bundesministerium der Verteidigung] im Oktober 1958 für den Starfighter erklärte. Eine Entscheidung, der sich der Verteidigungsausschuss kurz darauf am 6. November mit den Stimmen der Opposition anschloss. In einem Punkt jedoch war die Frage berechtigt: das Flugzeug, das die Bundeswehr letztendlich gekauft hat, existierte Ende des Jahres 1958 tatsächlich erst auf dem Papier.

Die Katze im Sack

A u s z u g aus Intranet Bw - geschrieben von Oliver Frei

Das Konzept der Nato sah vor, die Luftwaffe mit modernem Fluggerät für die Jäger-, Jagdbomber- und Aufklärerrolle auszustatten. Ein jeweils eigenes Flugzeug für jede Aufgabenstellung, technisch zweifellos die ideale Lösung, kam aus Kostengründen nicht in Frage. Weil aber die verfügbaren Starfighter-Versionen F - 104 A und F - 104 B nicht mit dem Anforderungsprofil der Luftwaffe kongruierten, versprachen die Lockheed-Ingenieure den Bau einer maßgeschneiderten Mehrzweck- Version der F - 104, den "Super- Starfighter" F - 104 G. Die Bundeswehr kaufte, wie sich der SPD - Verteidigungspolitiker Helmut Schmidt vernehmen ließ: "Die Katze im Sack."

Der Konstrukteur des Starfighter, Clarence "Kelly" Johnson, hatte zu Anfang der fünfziger Jahre das Ziel gehabt, "dem Teufelskreis des Komplizierten zu entrinnen" und ein Flugzeug nur mit dem allernotwendigsten elektronischen Gerät bestückt zu bauen. Leicht, schnell und wendig sollte es sein, optimiert für den Jagdeinsatz in großen Höhen. Dies war eine Lehre aus den Erfahrungen der Air Force im Koreakrieg. Eine gelungene Konzeption des genialen Lockheed- Chefingenieurs. Doch die zahlreichen militärischen und technischen Sonderwünsche der Bonner Luftstrategen, sorgten jedoch dafür, dass die Maschine wiederum in jenen Teufelskreis geriet, den Johnson hatte meiden wollen.

Das Thema Sonderwünsche ist auch heutzutage noch brandaktuell. Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Starfighter und dem derzeitigen Großprojekt der Luftwaffe besteht aber dennoch: der Eurofighter ist eine vollständige Neu- und keine Umkonstruktion eines vorhandenen Flugzeugs. Im Volksmund heißt es: "Viele Köche verderben den Brei". Ein Gleiches können auch zu viele oder falsche Zutaten bewirken. Ein Beispiel aus den Tagen der alten Luftwaffe mag das verdeutlichen. Die unsinnige Forderung nach einer Sturzflugtauglichkeit für viermotorige Bomber trug der Heinkel He 177, aufgrund konstruktionsbedingter technischer Schwierigkeiten, die aus jener Forderung  resultierten, die Beinamen "Fliegendes Feuerzeug", und "Reichsfeuerzeug" ein. Zugunsten einer größeren Stabilität der Maschine im Sturzflug wurden jeweils zwei Motoren in einem Gehäuse hintereinander angeordnet. Das dabei auftretende Problem der Überhitzung während des Betriebs konnte nie befriedigend gelöst werden. Das kann dabei herauskommen, wenn Forderungen von Leuten gestellt werden, die in der betreffenden Materie nicht zuhause sind. resultierten, die Beinamen "Fliegendes Feuerzeug", und "Reichsfeuerzeug" ein. Zugunsten einer größeren Stabilität der Maschine im Sturzflug wurden jeweils zwei Motoren in einem Gehäuse hintereinander angeordnet. Das dabei auftretende Problem der Überhitzung während des Betriebs konnte nie befriedigend gelöst werden. Das kann dabei herauskommen, wenn Forderungen von Leuten gestellt werden, die in der betreffenden Materie nicht zuhause sind.

Ein Jet der keine Fehler verzeiht

A u s z u g aus Intranet Bw - geschrieben von Oliver Frei

Der Starfighter war ein fertiges Flugzeug, sinnvoll konzipiert und konstruiert. Die nachträglichen Änderungen, aufgrund der erweiterten Anforderungen konnten es nicht besser machen, im Gegenteil. Das Ergebnis konnte nur ein Kompromiss sein. Die Anforderungen der Luftwaffe bedingten umfangreiche technische Ergänzungen. Die Allwettertauglichkeit erforderte zusätzliche elektronische Einrichtungen, ebenso die Jagdbomber-Konfiguration, die außerdem Vorrichtungen für die Aufnahme von Außenlasten notwendig machte. Die Zelle musste entsprechend verstärkt werden, dem größeren Gesamtgewicht musste mit einer höheren Triebwerksleistung begegnet werden. Darin die alleinige Ursache für die Ereignisse zu sehen, die Mitte der sechziger Jahre unter der Bezeichnung "Starfighter-Krise" von den Medien einer verunsicherten Bevölkerung in tiefschwarzen Farben vorgemalt worden ist, wäre falsch. Überhaupt erscheint es im Nachhinein so, als hätten vor allem die Presse und die nichtmilitärische Öffentlichkeit ein Problem mit dem Starfighter gehabt. Die Opfer waren hoch - keine Frage. Es sollen hier auch keine wenig erfreulichen Zahlenspielereien angestellt werden, in denen der Gesamtflugstundenzahl in einem bestimmten Zeitraum die Quote der tödlichen Abstürze innerhalb desselben Zeitraumes gegenübergestellt wird. Festzuhalten ist jedoch, dass in den Luftstreitkräften anderer NATO - Staaten, die nach einer Zeit der Unterbrechung ebenfalls neu aufgestellt worden sind, eine ähnliche Entwicklung beobachtet werden konnte. Im Speziellen bei Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Norwegen. Johannes Steinhoff, der die Luftwaffe 1966 in ihrer schwersten Krise als Inspekteur übernahm, erblickte daher den Hauptgrund für die hohen Verluste in der "Pause von zehn Jahren zwischen dem letzten Weltkrieg bis zum Beginn der Neuaufstellung" der Luftwaffe. Hinzu kam der abrupte Übergang von der Unterschallgeneration zu einem Mach 2 -Flugzeug. Der Starfighter war das, was man technisch hochgezüchtet nennt. Der Starfighter war ein fertiges Flugzeug, sinnvoll konzipiert und konstruiert. Die nachträglichen Änderungen, aufgrund der erweiterten Anforderungen konnten es nicht besser machen, im Gegenteil. Das Ergebnis konnte nur ein Kompromiss sein. Die Anforderungen der Luftwaffe bedingten umfangreiche technische Ergänzungen. Die Allwettertauglichkeit erforderte zusätzliche elektronische Einrichtungen, ebenso die Jagdbomber-Konfiguration, die außerdem Vorrichtungen für die Aufnahme von Außenlasten notwendig machte. Die Zelle musste entsprechend verstärkt werden, dem größeren Gesamtgewicht musste mit einer höheren Triebwerksleistung begegnet werden. Darin die alleinige Ursache für die Ereignisse zu sehen, die Mitte der sechziger Jahre unter der Bezeichnung "Starfighter-Krise" von den Medien einer verunsicherten Bevölkerung in tiefschwarzen Farben vorgemalt worden ist, wäre falsch. Überhaupt erscheint es im Nachhinein so, als hätten vor allem die Presse und die nichtmilitärische Öffentlichkeit ein Problem mit dem Starfighter gehabt. Die Opfer waren hoch - keine Frage. Es sollen hier auch keine wenig erfreulichen Zahlenspielereien angestellt werden, in denen der Gesamtflugstundenzahl in einem bestimmten Zeitraum die Quote der tödlichen Abstürze innerhalb desselben Zeitraumes gegenübergestellt wird. Festzuhalten ist jedoch, dass in den Luftstreitkräften anderer NATO - Staaten, die nach einer Zeit der Unterbrechung ebenfalls neu aufgestellt worden sind, eine ähnliche Entwicklung beobachtet werden konnte. Im Speziellen bei Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Norwegen. Johannes Steinhoff, der die Luftwaffe 1966 in ihrer schwersten Krise als Inspekteur übernahm, erblickte daher den Hauptgrund für die hohen Verluste in der "Pause von zehn Jahren zwischen dem letzten Weltkrieg bis zum Beginn der Neuaufstellung" der Luftwaffe. Hinzu kam der abrupte Übergang von der Unterschallgeneration zu einem Mach 2 -Flugzeug. Der Starfighter war das, was man technisch hochgezüchtet nennt.

Hierzu ein weiterer Auszug des SPIEGEL-Magazins: "Tatsächlich hat sich (...) kein greifbarer Konstruktionsfehler am Starfighter entdecken lassen. (...) Die Bundeswehr- Version der F 104 ist unfallanfällig, weil sie zu viel Raffinement in ihrem Rumpf birgt."

Die Maschine verlangte ihrem Piloten ein Höchstmaß an Konzentration ab. Die geringste Nachlässigkeit konnte fatale Folgen haben. Oberleutnant Bernd Kuebart hat das so formuliert: Der "Starfighter (ist) auf seine Weise sensibel ... er verzeiht keine Fehler."

Am 19. Juni 1962 ist Kuebart mit seinem Starfighter in der Nähe von Nörvenich tödlich abgestürzt. Mit ihm fanden drei weitere Piloten der Viererformation den Tod. Das Unglück geschah vor den Augen des Inspekteurs der Luftwaffe, General Kammhuber, am Vortag der Indienststellung des JaboG [Jagdbombergeschwader] 31 "Boelcke" beim abschließenden Übungsflug vor der ersten offiziellen Vorführung des Kunstflugteams. Das tragische Ereignis besiegelte das Schicksal der Kunstflugteams der Luftwaffe.

Die Überwindung der Krise

A u s z u g aus Intranet Bw - geschrieben von Oliver Frei

Die Piloten wussten um die Sensibilität dieses Flugzeugs. Ihnen war bekannt, dass sie es hier nicht mit einem gutmütigen "Vogel" wie der T- 37 zu tun hatten, die in der Flugzeugführerausbildung nicht gleich jeden Schnitzer krumm nahm. Hier dagegen konnte jeder noch so kleine Fehler der letzte sein. Sie wussten es und doch flogen sie. Natürlich blieb die Berichterstattung in den Medien nicht ohne Einfluss auf die Piloten. Natürlich diskutierten sie das Thema untereinander in den Staffeln. Es wurde eifrig diskutiert, jedoch zu keiner Zeit in Frage gestellt - nicht das Flugzeug, nicht der Auftrag. Während in der Presse aus Halbwissen, Spekulation und Stimmungsmache ein Horrorszenario zusammengebraut wurde, wussten die Angehörigen der fliegenden Verbände es in der Regel besser. Aus den Untersuchungen und Analysen der Abstürze ließen sich nachvollziehbare Ursachen und Zusammenhänge rekapitulieren. Ein Flugzeug fällt nicht einfach vom Himmel, es gibt immer Gründe dafür. Diese Gründe galt es zu verstehen, um aus den Fehlern der abgestürzten Kameraden zu lernen. Die Passage "damit ihr Opfer nicht vergebens war" klingt abgegriffen und phrasenhaft, aber dennoch, an dieser Stelle hatte sie ihre Berechtigung. Als General Steinhoff Generalleutnant Panitzki im Amt des Inspekteurs der Luftwaffe nachfolgte, bemühte er sich umgehend, die Sicherheit der Flugzeugführer zu verbessern.  Er ließ Fanganlagen an den Landebahnen installieren und setzte sich für die Einführung des zuverlässigeren Martin-Baker GQ7(A) - Schleudersitzes, anstelle des Lockheed -C -2 - Sitzes ein. Zudem überprüfte er die infrastrukturellen und wartungstechnischen Bedingungen in den Geschwadern. Vor allem aber sollten die Piloten Erfahrungen sammeln. "Fliegen, fliegen und nochmals fliegen ", lautete seine Devise. Die Rechnung ging auf, die Abstürze sanken auf ein "normales" Maß. Die Krise konnte überwunden werden. Im Gegensatz zu dem negativen Echo in der Presse und in der Öffentlichkeit äußerten sich die Starfighter-Piloten ausschließlich positiv zu ihrem Flugzeug. Sie lobten seine hervorragenden aerodynamischen Fähigkeiten, insbesondere die Fluglagestabilität, räumten wohl ein, dass es ziemlich kapriziös sei und übten sich gelegentlich in Galgenhumor. " The beautiful death " - der schöne Tod - nannten sie es in einer Mischung aus Sarkasmus und Verehrung. "Fliegender Sarg" und "Witwenmacher" waren weniger schmeichelhafte Synonyme für den schlanken "Sternenkämpfer". Er ließ Fanganlagen an den Landebahnen installieren und setzte sich für die Einführung des zuverlässigeren Martin-Baker GQ7(A) - Schleudersitzes, anstelle des Lockheed -C -2 - Sitzes ein. Zudem überprüfte er die infrastrukturellen und wartungstechnischen Bedingungen in den Geschwadern. Vor allem aber sollten die Piloten Erfahrungen sammeln. "Fliegen, fliegen und nochmals fliegen ", lautete seine Devise. Die Rechnung ging auf, die Abstürze sanken auf ein "normales" Maß. Die Krise konnte überwunden werden. Im Gegensatz zu dem negativen Echo in der Presse und in der Öffentlichkeit äußerten sich die Starfighter-Piloten ausschließlich positiv zu ihrem Flugzeug. Sie lobten seine hervorragenden aerodynamischen Fähigkeiten, insbesondere die Fluglagestabilität, räumten wohl ein, dass es ziemlich kapriziös sei und übten sich gelegentlich in Galgenhumor. " The beautiful death " - der schöne Tod - nannten sie es in einer Mischung aus Sarkasmus und Verehrung. "Fliegender Sarg" und "Witwenmacher" waren weniger schmeichelhafte Synonyme für den schlanken "Sternenkämpfer".

A u s z u g aus Leseprobe: 50 Jahre Jagdbombergeschwader 32 Lechfeld

Zur F-104G

Fünf Jahre später bestätigten Lechfelder 104-Piloten eindrucksvoll, dass sie ihr Waffensystem beherrschten. So gelang Hauptmann Hartmut Bieler während eines TacEval’s beim Anflug mit seinem Starfighter auf die Schießplätze Siegenburg und Helchteren (Belgien) am 10.07.1969 ein nicht mehr zu überbietendes Traumergebnis: während seines Waffeneinsatzes brachte er nicht nur alle Raketen zu 100 Prozent ins Ziel, auch seine Bomben lagen mitten im Zentrum (Bull’s Eye) und bei einer Schussentfernung von 600m traf er sogar mit all seinen 100 Schuss Bordmunition das 5x5m große Ziel. Fünf Jahre später bestätigten Lechfelder 104-Piloten eindrucksvoll, dass sie ihr Waffensystem beherrschten. So gelang Hauptmann Hartmut Bieler während eines TacEval’s beim Anflug mit seinem Starfighter auf die Schießplätze Siegenburg und Helchteren (Belgien) am 10.07.1969 ein nicht mehr zu überbietendes Traumergebnis: während seines Waffeneinsatzes brachte er nicht nur alle Raketen zu 100 Prozent ins Ziel, auch seine Bomben lagen mitten im Zentrum (Bull’s Eye) und bei einer Schussentfernung von 600m traf er sogar mit all seinen 100 Schuss Bordmunition das 5x5m große Ziel.

Beim 12. Tactical Weapons Meet (TWM) im Jahr 1976, das auf dem niederländischen Flugplatz Twenthe stattfand, nahmen als Teil der Mannschaft der 4. ATAF auch vier Starfighter des JaboG 32 teil. Für die Dauer dieses Wettbewerbs hatten sich die Lechfelder einen besonderen Gag ausgedacht. Beiderseits des hinteren Rumpfteils ihrer F-104G war in großen gelben Buchstaben BAVARIA aufgespritzt, ergänzt durch weiß-blaue bayerische Rauten. Die „Bierkutscher von Twenthe“, wie die Lechfelder Piloten daraufhin genannt wurden, revanchierten sich auf ihre Weise: sie gehörten zu den Siegern dieses Wettbewerbs.

Einer der teilnehmenden Piloten war übrigens Major Berger mit der 26+12, der neun Jahre zuvor als Oberleutnant mit seiner „104“ zwei Starfighter aus Wittmund, denen ein Blitz die Nase abgeschlagen hatte, sicher zum Heimatflugplatz leitete.

Jubiläum im MFG 2

Am 1. November 1978 trat man beim Marinefliegergeschwader 2 aus Tarp an, ein großes Ereignis feiern: 100.000 Flugstunden mit dem Flugzeug F-104 "Starfighter".

Auch wenn der Nebel einen Strich durch die Rechnung machte und der Jubiläumsflug ausfallen musste, so wollte man dennoch diese Leistung, die ja auch letztendlich nicht durch einen Flug erbracht wurde, nicht ohne die nötige Beachtung verstreichen lassen. In einer kleinen Ansprache auf dem Flugplatz Eggebek würdigte der Kommodore, Kapitän zur See Scheyka, vor den Soldaten und Zivilangestellten diese Leistung als einen Meilenstein in der Geschichte des Geschwaders und hob neben der fliegerischen die ungeheure technische Arbeit, die für diese 100.000 Stunden nötig war, hervor. Auch wenn der Nebel einen Strich durch die Rechnung machte und der Jubiläumsflug ausfallen musste, so wollte man dennoch diese Leistung, die ja auch letztendlich nicht durch einen Flug erbracht wurde, nicht ohne die nötige Beachtung verstreichen lassen. In einer kleinen Ansprache auf dem Flugplatz Eggebek würdigte der Kommodore, Kapitän zur See Scheyka, vor den Soldaten und Zivilangestellten diese Leistung als einen Meilenstein in der Geschichte des Geschwaders und hob neben der fliegerischen die ungeheure technische Arbeit, die für diese 100.000 Stunden nötig war, hervor.

Zum Abschluss erinnerte er noch einmal an die Kameraden, die in Ausübung ihres Dienstes vom Flug nicht zurückkehrten. Anschließend überreichte der stellvertretende Kommandeur der Technischen Gruppe, Korvettenkapitän Dillenburger, dem Kommandeur der Fliegenden Gruppe, Fregattenkapitän Gloeckner, einen Steuerknüppelgriff, mit dem man ja schließlich diese 100.000 Stunden erflogen und damit "fest im Griff" hat.

Manche der älteren Soldaten fühlten sich dabei an den 29. Januar 1965 erinnert, an den Tag, an dem der erste Starfighter in Eggebek landete. In diesem ersten Jahr erreichte das MFG 2 750 Flugstunden, heute ist das das normale Monatspensum.

Um gleich noch bei Zahlen zu bleiben:

Die Flugzeuge des Geschwaders haben während dieser 100.000 Stunden die Strecke Erde-Mond 238mal zurückgelegt, und das noch bei der geringstmöglichen Fluggeschwindigkeit. Erst richtig kann man die Arbeit, die unter dieser Zahl 100.000 steckt, würdigen, wenn man weiß, dass im Durchschnitt für eine Flugstunde ca. 60 Wartungsstunden zu erbringen waren.

Seit dem 1. November zählt man im MFG 2 für die zweiten 100.000 Stunden, die man mit dem Starfighter sicherlich nicht mehr erreichen wird, und ist sich gleichzeitig des Beitrages zur Verteidigung der Bundesrepublik innerhalb der NATO, den man bisher geleistet hat, bewusst.

Technikbericht meines ehem. Kameraden aus der Einsatzsteuerung

- JaboG 31 ”B” Nörvenich, StFw a.D. Helmut Baumann -

Es waren tatsächlich F-104's, die ich im Sommer 1961 über Köln, meiner Heimatstadt, im Landeanflug auf Nörvenich sah. Die Superflugzeuge also, von denen man in den Zeitungen wahre Wunderdinge las (The Missle with a man in it). Als ich dann im letzten Quartal des gleichen Jahres während meiner Grundausbildung gefragt wurde, wo ich meine Dienstzeit fortsetzen wolle, kam für mich nur Nörvenich in Frage. Tatsächlich wurde meinem Standortwunsch entsprochen, was ja wirklich nicht an der Tagesordnung war. Schon während der nachfolgenden Vollausbildung durften wir an den Tagen, an denen wir keine Wache schieben mussten, in der Inst.-Staffel als zukünftiger Techniker den Starfighter bewundern (Welch ein Gefühl).

1962 ging es zum ersten Mal nach Kaufbeuren - Ausbildung in der "8"er-Stufe. Da der Andrang der Schüler riesig war, wurde an den Werktagen in drei Schichten ausgebildet. Nach bestandener Prüfung wurde man dann am Heimatstandort als stolzer 2. Wart eingesetzt.

Überhaupt erfolgte eine Qualifikation viel schneller (vielleicht zu schnell) als heute. Bei unserem ersten DECI-Kommando mit F-104 im Sommer 1963 war ich schon 1. Wart und Besitzer des begehrten Bremsscheines. Notwendig war besagte Lizenz zum Triebwerklauf schon deswegen, weil nach dem Anbau von Kraftstoffzugangstanks ( es wurde oft von zwei auf vier Tanks und umgekehrt gewechselt) ein Entnahmecheck fällig war.

Unser täglicher Arbeitsablauf begann mit der Zuteilung der Flugzeuge. Es war zwar vorgesehen, ständig das gleiche Flugzeug zu warten, aber das blieb graue Theorie. War die eigene "Mühle" zur Störbehebung oder Inspektion in der Halle, gab es eben eine andere.

Vieles war anders als heutzutage. Unsere "Flighthütte" bestand aus Kisten, in denen die F-104F's der Waffenschule 10 nach Nörvenich geliefert worden waren und war in Eigenleistung zusammengenagelt worden. Das benötigte Licht lieferten Glühbirnen von Starfighter-Rumpfpositionsleuchten gespeist von einer 24-Volt-Autobatterie.

Sehr lästig war in den ersten Jahren die Pflege der metallisch blanken Vögel. Mit Polierwatte ging man ans Werk, um den saubersten Bock auf der Flight sein eigen zu nennen. Während der kalten Jahreszeit durfte man dann morgens den ganzen Satz Winterplanen - steifgefroren -vom Flugzeug entfernen, zum Trocknen ausbreiten, zusammenfalten, oder, nachdem ein zum Start rollender Witzbold von Pilot spitzbübisch grinsend mit den Flugzeugabgasen die Planen zwischen die nächsten Bäume geweht hatte, wieder einsammeln, um sie dann nach Flugbetriebsende wieder aufs Flugzeug zu legen. Den Stabilator alleine zuzuplanen, war ohne Leiter schon zirkusreif. Aber diese Mühen waren vergessen, wenn es wieder nach Sardinien ging, wo die Sonne lachte. Hier teilten sich die italienischen, kanadischen und deutschen Flieger die Übungszeiten auf der Frasca Range.

Auch in Beja / Portugal wurde Flugbetrieb durchgeführt.

Dazu fällt mir ein: Dauern heutzutage die Auslandskommandos für den einzelnen Teilnehmer in der Regel nur zwei Wochen, so waren wir damals in den 60er und 70er Jahren im Normalfall vier, nicht selten aber über fünf Wochen von zu Hause weg. Und die finanzielle Entschädigung gegenüber heute?

Von der Personalstärke waren es aus heutiger Sicht (Tornado - Zeitalter) winzige Kommandos. Um fünf bis sechs Flugzeuge zu betreuen, bestand die technische Mannschaft aus 30 bis 35 Mann. Für die Piloten waren vier Umläufe in Abständen von jeweils zwei Stunden bei einer Flugzeit von 45 Minuten schon eine stressige Angelegenheit. Wenn nach einem Flug der italienische Tankwagen - Maresciallo endlich sein Jawort zum Betanken gegeben hatte, blieb allenfalls noch Zeit für einen nötigen Reifenwechsel, schon stand der Pilot wieder an der Mühle. Das alles nicht selten bei Temperaturen von nicht selten 70°C, in einem Meter über der Abstellfläche gemessen.

Auch die Bereitschaftsdienste, besonders der QRA-Dienst, hatten es in sich. Es wurde zwar von der Staffelführung ständig an Verbesserungen herumexperimentiert, aber lästig und langweilig blieb es auf jeden Fall. Eine Variante war zum Beispiel: Eine ganze Woche von Montag bis Montag, da blieb als Abwechslung eben nur lesen, dösen und fernsehen. Die Ehre des Geschirrspülens z. B. wurde mittels Volleyball zwischen Piloten und Warten ausgespielt. Verloren die Piloten, was selten vorkam, so wurde meist auf der Basis von Befehl und Gehorsam die lästige Aufgabe an uns Warte weitergegeben. Eine Abwechslung im eintönigen Bereitschaftsdienst brachte dann mal wieder ein Alarm, der sich Gott sei Dank nie als echt erwies. Damit der Pilot und der Wart des am weitesten vom Aufenthaltsraum entfernten Flugzeuges nicht zu sehr ins zeitliche Hintertreffen geriet, stand für die beiden ein Fahrrad zur Verfügung. Dabei geschah folgendes: Der Pilot schwang sich auf den Drahtesel und drehte eine enge Warteschleife, weil der Wart noch schnell seine Skatkarten in Sicherheit bringen muss.  Der gewichtige Hintermann schwang sich einmal so vehement auf den Gepäckträger, dass beide auch ohne Schwangerschaft sofort niederkamen. Seitdem musste auch die Crew von Plattform Nr. 4 per pedes ihr Flugzeug erreichen. Der gewichtige Hintermann schwang sich einmal so vehement auf den Gepäckträger, dass beide auch ohne Schwangerschaft sofort niederkamen. Seitdem musste auch die Crew von Plattform Nr. 4 per pedes ihr Flugzeug erreichen.

Bei "normalen" Wochenendbereitschaften konnte man sich auf dem ganzen Fliegerhorst frei bewegen, aber auch Starfighterpilot spielen. Man fuhr einfach auf der Fliegerhorstringstraße mit dem VW-Bully und geöffneter Heckklappe "High Speed", und die Mitfahrer warfen einen Bremsschirm aus dem Wagen.

Zwischenbilanz der Nutzer von 1960 bis 1975

A u s z u g aus der Geschwaderchronik - AG 52 Leck

Erfolgreiche Zeiten

Ende der 60er-, Anfang der 70er-Jahre war fast ein Normalzustand gemessen an den Vorgaben des Konzeptes erreicht. Trotzdem soll nicht verschwiegen werden, dass durch andere Umstände und Schwierigkeiten für große Teile des technischen Personals, das Arbeiten bis spät in die Nacht, durchaus üblich war.

Am Waffensystem RF-104G mussten bis 1971 ca. 1500 „Technische Änderungen" durchgeführt werden. Bis zu über 10000 Flugstunden pro Jahr mussten von der Technischen Gruppe produziert werden. Die Ersatzteilversorgung wurde in der letzten Zeit der RF-104G teilweise kritisch. Eine Schwierigkeit, mit der man immer zu kämpfen hatte, für die allerdings niemand verantwortlich gemacht werden konnte, war klimatisch und wetterbedingt. Ein kontinuierliches Fliegen war im hohen Norden nicht immer möglich und hatte häufig Spitzenbelastungen des technischen Personals zur Folge.

Als man das Waffensystem RF-104G voll im Griff hatte, erfolgte 1971 die Umrüstung auf das Waffensystem RF-4E „Phantom". Am 14. August 1971 landete die erste RF-4E des Aufklärungsgeschwaders 52 in Leck.

A u s z u g aus B r o s c h ü r e 1975 - JaboG 32 Lechfeld, inhaltlich Major Hans Sachs

Die F-104G entspricht dem Stand der Flugzeugmuster um 1960, war aber allen Konkurrenztypen wie F-101, 102, 105, Mirage III usw. in Flugleistungen bei guter Reichweite eindeutig überlegen. Selbst heute bleiben Leistungsfähigkeit und vielseitige Verwendungsfähigkeit der F-104G nach wie vor unbestritten.

Ein Kampfflugzeug wie der Starfighter stellt hohe Anforderungen an das Können der Flugzeugführer als Flieger wie als Kämpfer. Start, Landung, Höhen- und Tiefflug auch bei schlechtestem Wetter sind die zu bewältigenden Aufgaben der Piloten. Hinzu kommt, dass die technische Vervollkommnung der Flugzeuge auch eine Verfeinerung der Instrumente zur Folge hatte; eine gegenüber früher vervielfachte Zahl von Anzeigegeräte ist zu überwachen. Die elektronische und navigatorische Ausrüstung sichert zwar technisch gesehen eine Navigation auch bei Schallgeschwindigkeit im Tiefflug, aber auch die dazugehörigen Sichtanzeigen sind durch den Flugzeugführer zu kontrollieren und zu bedienen. Übersicht und Beweglichkeit, dass heißt schnelle Anpassung von Apparatur und Mensch an plötzlich auftretende neue Bedingungen, sind für die Erledigung eines Kampfauftrages von größter Wichtigkeit.

Was die Konzeption der Allwettertauglichkeit des Flugzeuges für den Flugzeugführer bedeutet, stellte sich erst im Laufe der Zeit in vollem Umfang heraus. Der Pilot ist gezwungen, seine Aufmerksamkeit zwischen Fliegen, Navigieren und Bedienung des Radargerätes aufzuteilen. Die Folge davon ist, dass er nicht die ganze Zeit “ zum Fenster hinausschauen kann ”, um den Luftraum zu beobachten. Selbst automatische Kurssteuerung und Navigation durch den Trägheitsnavigator können ihn nur begrenzt entlasten. Es verwundert daher nicht, dass alle Flugzeuge mit ähnlichen Aufgaben, die nach der F-104 entstehen, zweisitzig sind.

Die Flugzeuge der Zukunft benötigen deshalb zwei Mann, um ihre Elektronik voll zu nutzen und das Flugzeug sicher zu führen. Die einstrahligen Flugzeuge zeigen einen weiteren Nachteil. Sie sind als “Flying Engines” von der Funktionstüchtigkeit dieses einen, ebenfalls sehr hochgezüchteten Triebwerkes, in nie gekanntem Ausmaß abhängig. Notlandungen mit stehendem Triebwerk werden wegen der hohen Sinkgeschwindigkeit zu einem Vabanquespiel. Ein Triebwerkschaden führt in den meisten Fällen zu dem Verlust des gesamten, sehr teurem und wertvollem Waffensystems. Was liegt also näher, als die Flugzeuge der Zukunft mit zwei Triebwerken auszurüsten?

Trotz alledem ist die F-104G in ihrer Leistungsfähigkeit im Einsatzfall nicht beeinträchtigt. Zur vollständigen Beherrschung der Maschine gehört neben Instrumenten- und Nachtflug, Formationsflug und Tiefflug - Navigation auch ein ständiges Waffentraining, das für einen Jagdbomberpiloten folgende Punkte umfasst:

- Einsätze mit Beschuss von Erdzielen mit Raketen (rocketry)

- Einsätze mit Abprallbombenwurf (skip bombing)

- Einsätze mit Bombenwurf aus dem Sturzflug (dive bombing)

- Einsätze für die Heeresunterstützung (close air support)

Diese verschiedenen Einsatzverfahren ständig zu üben und zu vervollkommnen, ist mit eine der wesentlichsten Aufgaben der Starfighterpiloten.

Gefahr im täglichen Einsatz - Anas Boschas

Auszug aus der Geschwaderzeitung des MFG 2

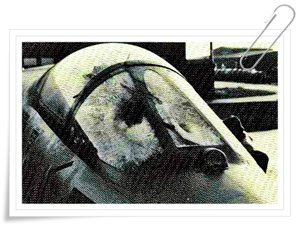

Anflug in taktischer Viererformation auf den Flugplatz Eggebek von Westen kommend (vom Schießeinsatz am Schießplatz List/Sylt). 5 km westlich des Platzes in Flughöhe 250 m mit 450 Knoten (833.4 km/h) - herrliche Sichtflugbedingungen. Ich schaue einen kleinen Moment hinüber zum Rottenflieger oder ins Cockpit. Ein fürchterlicher Schlag trifft das Flugzeug. Ich bekomme einen ebensolchen Schrecken der ganz tief geht. Was ist los? Ich schaue in roten Dreck, es ist höllisch laut um mich, Dreck vom Visier abwischen, der Arm bewegt sich, der Kopf ist heil, das Geschmier auf dem Helmvisier geht nicht ganz weg. Die beruhigende Erkenntnis, dass der aufgetretene Schaden sich auf das Fluggerät beschränkt. Mittlere und rechte Frontscheibe sind zertrümmert. Krümelglas rotverschmiert - mir fliegen viel Wind und noch einige Glaskrümel entgegen, das Triebwerk rumpelt und stottert, Starfighter fliegt aber noch fein, trotzdem Klappen runter, jetzt das Notverfahren für compressor stall (Strömungsabriß im Triebwerk). Es funktioniert und produziert willig Schub. Nach vorne ist fast nichts zu sehen, im rechten Winkel unter mir die Landebahn, da ich gestiegen bin, mittlerweile 800 m tiefer, Luftnotlage ist erklärt, hoffentlich hält das, durch Fahrtwind nach innen eingebeulte Krümelglas rechts. Wenn mir das entgegenkommt mit jetzt ja 500 km/h sieht das ungünstig für mich aus. Eine große Rechtsbiege fliegen und östlich von Eggebek das Fahrwerk raus, 3 grüne Lichter, schön so! Ein schönes weites Bomberpattern fliegen, damit ich die Landebahn möglichst lange rechts rausschauend sehen kann. Mein Rottenflieger ist links hinter mir und passt auf. Ich brauche einfach Platz. Zwei Meilen auf dem Endanflug ausrollen, die Startbahn ist genau vor mir. Gott sei Dank. Einen langen Hals machen, damit ich durchs linke Frontglas (ebenfalls verschmiert) die Landebahn im Auge behalte. Zum Glück ist gutes Wetter - der Aufsetzpunkt - noch etwas zu schnell für den Bremsschirm, bremsen, jetzt der Schirm, alles safe, von der Landebahn runter. Da steht es schon: unser Luftnotlage- Empfangskomitee. Bremsen, stehen bleiben, mir zittern die Knie. Jetzt wird mir der Zusammenhang zwischen Adrenalin, Blutdruck, Puls und Atemfrequenz deutlich. Ich kann kaum die Bremsen halten. Hoffentlich haben die Jungs (Feuerwehr) gleich die Klötze vor den Rädern. Das Abstellsignal, Gashebel aus, tief durchatmen, langsam und kontrolliert losschnallen, Sicherungsstift in den Sitz und raus aus dem Gerät. Meine Klamotten stinken nach Vogelklein. Winzige Glassplitter überall, auch der linke Triebwerkeinlauf hat eins mitgekriegt und etwas Metall gelassen, blieb zum Glück an den Triebwerkstreben vor dem Triebwerk hängen, Glück im Unglück. Anflug in taktischer Viererformation auf den Flugplatz Eggebek von Westen kommend (vom Schießeinsatz am Schießplatz List/Sylt). 5 km westlich des Platzes in Flughöhe 250 m mit 450 Knoten (833.4 km/h) - herrliche Sichtflugbedingungen. Ich schaue einen kleinen Moment hinüber zum Rottenflieger oder ins Cockpit. Ein fürchterlicher Schlag trifft das Flugzeug. Ich bekomme einen ebensolchen Schrecken der ganz tief geht. Was ist los? Ich schaue in roten Dreck, es ist höllisch laut um mich, Dreck vom Visier abwischen, der Arm bewegt sich, der Kopf ist heil, das Geschmier auf dem Helmvisier geht nicht ganz weg. Die beruhigende Erkenntnis, dass der aufgetretene Schaden sich auf das Fluggerät beschränkt. Mittlere und rechte Frontscheibe sind zertrümmert. Krümelglas rotverschmiert - mir fliegen viel Wind und noch einige Glaskrümel entgegen, das Triebwerk rumpelt und stottert, Starfighter fliegt aber noch fein, trotzdem Klappen runter, jetzt das Notverfahren für compressor stall (Strömungsabriß im Triebwerk). Es funktioniert und produziert willig Schub. Nach vorne ist fast nichts zu sehen, im rechten Winkel unter mir die Landebahn, da ich gestiegen bin, mittlerweile 800 m tiefer, Luftnotlage ist erklärt, hoffentlich hält das, durch Fahrtwind nach innen eingebeulte Krümelglas rechts. Wenn mir das entgegenkommt mit jetzt ja 500 km/h sieht das ungünstig für mich aus. Eine große Rechtsbiege fliegen und östlich von Eggebek das Fahrwerk raus, 3 grüne Lichter, schön so! Ein schönes weites Bomberpattern fliegen, damit ich die Landebahn möglichst lange rechts rausschauend sehen kann. Mein Rottenflieger ist links hinter mir und passt auf. Ich brauche einfach Platz. Zwei Meilen auf dem Endanflug ausrollen, die Startbahn ist genau vor mir. Gott sei Dank. Einen langen Hals machen, damit ich durchs linke Frontglas (ebenfalls verschmiert) die Landebahn im Auge behalte. Zum Glück ist gutes Wetter - der Aufsetzpunkt - noch etwas zu schnell für den Bremsschirm, bremsen, jetzt der Schirm, alles safe, von der Landebahn runter. Da steht es schon: unser Luftnotlage- Empfangskomitee. Bremsen, stehen bleiben, mir zittern die Knie. Jetzt wird mir der Zusammenhang zwischen Adrenalin, Blutdruck, Puls und Atemfrequenz deutlich. Ich kann kaum die Bremsen halten. Hoffentlich haben die Jungs (Feuerwehr) gleich die Klötze vor den Rädern. Das Abstellsignal, Gashebel aus, tief durchatmen, langsam und kontrolliert losschnallen, Sicherungsstift in den Sitz und raus aus dem Gerät. Meine Klamotten stinken nach Vogelklein. Winzige Glassplitter überall, auch der linke Triebwerkeinlauf hat eins mitgekriegt und etwas Metall gelassen, blieb zum Glück an den Triebwerkstreben vor dem Triebwerk hängen, Glück im Unglück.

So geschehen am 11.12.1984 vormittags, Dauer etwa 2 1/2 Minuten bis zur Landung. Es waren mehrere von der Sorte Anas Boschas.

-KKpt Hahn, F2-

Anmerkung:

"Sie leben auf dem Meer und in süßen Gewässern, schwimmen und fliegen vortrefflich, sind aber auf dem Lande unbeholfen." Wir wissen sofort was gemeint ist. Es ist die weitgefasste, etwas ungenaue, aber in vielen Fällen zutreffende Beschreibung von Angehörigen der Marine. Mag das auch stimmen, so ist es jedenfalls auch eine Beschreibung (Zitat) aus "Mayers Kleines Konversationslexikon" Band 2, Jahrgang 1908. Bei dem in der angegebenen Quelle beschriebenen Objekt, handelt es sich - die Spannung löst sich - um die Stockente (lateinisch: Anas Boschas).

Der Anfang vom Ende - Letzte PE beim MFG 2

Auszug aus der Geschwaderzeitung des MFG 2, Jahrgang 1986

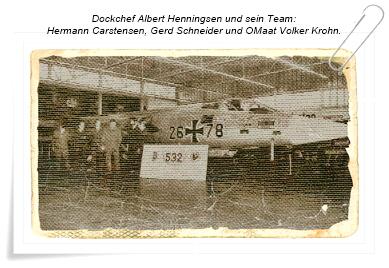

"Alle reden vom Ende des F-104-Betriebes - wir machen den Anfang damit!" So die Worte des Chefs der I-Staffel beim feierlichen Roll-Out der letzten PE (300 Stunden-Inspektion) aus der Werft TI 48. Damit war die letzte große Inspektion abgeschlossen, die im MFG 2 an einem Starfighter vollzogen wurde, und es war zugleich die 532. F-104-PE im Geschwader. Rund 2 Monate haben der Dockchef und seine Crew das Flugzeug zerpflückt, gescheckt und wieder zusammengebaut. Natürlich hatten auch die sogenannten "Nebensparten" ihre Finger im Spiel. Hydrauliker, Elektriker, Instrumentler, Metaller, Klimatiker, Triebwerker - nicht zu vergessen die Elos - waren an dem Kuchen beteiligt. Es kommt ein bisschen Wehmut auf bei dem Gedanken, dass nun der Abschied von diesem vertrauten Gerät eingeleitet wird. Es ist ein sehr zögerlicher Abschied - fast hat es den Anschein, als ob das Geschwader sich nicht von diesem Flugzeug trennen könnte. Wenn hier Ende Februar nichts mehr geht, fallen wir auf den Jageler Fliegerhorst ein. Der Sound unserer schlanken Flugzeuge wird 6 Monate lang den MFG'lern nostalgische Tränen in die Augen treiben. Im August ist auch dort Schluss. Aber die "Gute Alte 104" wird sich noch nicht geschlagen geben. Wie Zugvögel, denen der Norden zu rauh wird, ziehen die Maschinen im Herbst weiter ins südliche Erding. Acht Monate sollen sie von da aus das Wort MARINE in den weißblauen Himmel schreiben. Und dann? Wer weiß, für welche Überraschungen dieses Flugzeug noch gut ist. Schon geistern Ideen von einer Reserveflotte durch so manches Fliegerhirn. Doch jedes Flugzeug-Leben hat ein Ende. Und man sollte dem Starfighter einen würdigen Abgang gönnen. Lieber ein Ende mit Schmerzen, als Schmerzen ohne Ende! Wollen wir doch die Ära F-104 in guter Erinnerung behalten! "Alle reden vom Ende des F-104-Betriebes - wir machen den Anfang damit!" So die Worte des Chefs der I-Staffel beim feierlichen Roll-Out der letzten PE (300 Stunden-Inspektion) aus der Werft TI 48. Damit war die letzte große Inspektion abgeschlossen, die im MFG 2 an einem Starfighter vollzogen wurde, und es war zugleich die 532. F-104-PE im Geschwader. Rund 2 Monate haben der Dockchef und seine Crew das Flugzeug zerpflückt, gescheckt und wieder zusammengebaut. Natürlich hatten auch die sogenannten "Nebensparten" ihre Finger im Spiel. Hydrauliker, Elektriker, Instrumentler, Metaller, Klimatiker, Triebwerker - nicht zu vergessen die Elos - waren an dem Kuchen beteiligt. Es kommt ein bisschen Wehmut auf bei dem Gedanken, dass nun der Abschied von diesem vertrauten Gerät eingeleitet wird. Es ist ein sehr zögerlicher Abschied - fast hat es den Anschein, als ob das Geschwader sich nicht von diesem Flugzeug trennen könnte. Wenn hier Ende Februar nichts mehr geht, fallen wir auf den Jageler Fliegerhorst ein. Der Sound unserer schlanken Flugzeuge wird 6 Monate lang den MFG'lern nostalgische Tränen in die Augen treiben. Im August ist auch dort Schluss. Aber die "Gute Alte 104" wird sich noch nicht geschlagen geben. Wie Zugvögel, denen der Norden zu rauh wird, ziehen die Maschinen im Herbst weiter ins südliche Erding. Acht Monate sollen sie von da aus das Wort MARINE in den weißblauen Himmel schreiben. Und dann? Wer weiß, für welche Überraschungen dieses Flugzeug noch gut ist. Schon geistern Ideen von einer Reserveflotte durch so manches Fliegerhirn. Doch jedes Flugzeug-Leben hat ein Ende. Und man sollte dem Starfighter einen würdigen Abgang gönnen. Lieber ein Ende mit Schmerzen, als Schmerzen ohne Ende! Wollen wir doch die Ära F-104 in guter Erinnerung behalten!

Post-Dock: “Never Come Back” beim MFG 2

Nun ist es soweit, dass erste Flugzeug unseres Geschwaders geht den "never come back"-Weg. Leider ist dieser Vorgang nicht zu stoppen. Für uns Techniker ist es ein Abschied, der uns nachdenklich stimmt, denn dieses Flugzeug ist ein auslaufendes Muster. Wir vom "Post-Dock" kennen dieses Flugzeug nur zu gut, denn schließlich hat es bei uns mehr als einmal einen Werkstattflug (Testflug) erfolgreich hinter sich gebracht. So haben wir in der langen Zeit, in der das Flugzeug im Geschwader fliegt, auch einen Teil dazu beigetragen, dass dieser "Schallmauermeißel" bis zum heutigen Tag immer "Safe" geflogen ist. Zu einem zünftigen Abschied gehört eine gute "Mailing", die das "Aircraft" verschönt. Angefangen von den Weißrandreifen bis zur schillernden Figur an der Seitenflosse. Alles in Ausgabe "De Luxe", versteht sich doch von selbst. Wir haben keine Mühe gescheut, um auch noch den letzten Überflug spektakulär abzuschließen, so wurden über Basis Mitte 6 Bomben in Form von 300 Blatt "Servus"-Toilettenpapier ausgeklinkt. Das war natürlich ein voller Erfolg. Wir standen mit Tränen in den Augen am Abwurf-Target, um ein letztes Adieu zu sagen. Auf ein freudiges Wiedersehen im "Flugzeug-Himmel"! Nun ist es soweit, dass erste Flugzeug unseres Geschwaders geht den "never come back"-Weg. Leider ist dieser Vorgang nicht zu stoppen. Für uns Techniker ist es ein Abschied, der uns nachdenklich stimmt, denn dieses Flugzeug ist ein auslaufendes Muster. Wir vom "Post-Dock" kennen dieses Flugzeug nur zu gut, denn schließlich hat es bei uns mehr als einmal einen Werkstattflug (Testflug) erfolgreich hinter sich gebracht. So haben wir in der langen Zeit, in der das Flugzeug im Geschwader fliegt, auch einen Teil dazu beigetragen, dass dieser "Schallmauermeißel" bis zum heutigen Tag immer "Safe" geflogen ist. Zu einem zünftigen Abschied gehört eine gute "Mailing", die das "Aircraft" verschönt. Angefangen von den Weißrandreifen bis zur schillernden Figur an der Seitenflosse. Alles in Ausgabe "De Luxe", versteht sich doch von selbst. Wir haben keine Mühe gescheut, um auch noch den letzten Überflug spektakulär abzuschließen, so wurden über Basis Mitte 6 Bomben in Form von 300 Blatt "Servus"-Toilettenpapier ausgeklinkt. Das war natürlich ein voller Erfolg. Wir standen mit Tränen in den Augen am Abwurf-Target, um ein letztes Adieu zu sagen. Auf ein freudiges Wiedersehen im "Flugzeug-Himmel"!

Die Ersten der Marine beim F-104-Kommando in Erding

Auszug plus Ergänzungen aus der Geschwaderzeitung des MFG 2, Jahrgang 1986

Erding, 26. August 1986. - Von der Waterkant zum Alpenland. Die ersten sechs F-104G Starfighter aus einer Staffel des MFG 2 landeten auf dem Fliegerhorst Erding. Zusammen mit den Flugzeugen, die in den nächsten Tagen nach Erding verlegt werden, sollen sie das F-104 Kommando des Luftwaffenversorgungsregimentes 1 wieder auf seine Sollstärke auffüllen, um jetzt für die Flugzeugführer aus dem Norden den Einsatzflugbetrieb zu gewährleisten. Bis zum 03.091986 werden alle Starfighter vom MFG 2 überführt sein. Erding, 26. August 1986. - Von der Waterkant zum Alpenland. Die ersten sechs F-104G Starfighter aus einer Staffel des MFG 2 landeten auf dem Fliegerhorst Erding. Zusammen mit den Flugzeugen, die in den nächsten Tagen nach Erding verlegt werden, sollen sie das F-104 Kommando des Luftwaffenversorgungsregimentes 1 wieder auf seine Sollstärke auffüllen, um jetzt für die Flugzeugführer aus dem Norden den Einsatzflugbetrieb zu gewährleisten. Bis zum 03.091986 werden alle Starfighter vom MFG 2 überführt sein.  Das MFG 2 aus Eggebek bereitet sich auf die Umrüstung von F-104 Starfighter auf das Waffensystem TORNADO vor, und die Besatzungen, die noch nicht zur Umschulung nach Großbritannien gehen können, werden von Erding aus ihren bisherigen Einsatzauftrag erfüllen. Dieser Auftrag, mit dem das LVR 1 schon seit längerer Zeit betraut wurde, ist für die Verbände, die sich auf das Waffensystem TORNADO vorbereiten, von wesentlicher Bedeutung. Nachdem in den letzten Monaten Luftwaffen-Soldaten nach Erding kommandiert wurden, werden ab sofort "blaue Jungs" das Stadtbild beleben. Neben den Flugzeugführern werden zur Unterstützung des Betriebsablaufes Techniker aus Eggebek nach Erding kommandiert. Das MFG 2 aus Eggebek bereitet sich auf die Umrüstung von F-104 Starfighter auf das Waffensystem TORNADO vor, und die Besatzungen, die noch nicht zur Umschulung nach Großbritannien gehen können, werden von Erding aus ihren bisherigen Einsatzauftrag erfüllen. Dieser Auftrag, mit dem das LVR 1 schon seit längerer Zeit betraut wurde, ist für die Verbände, die sich auf das Waffensystem TORNADO vorbereiten, von wesentlicher Bedeutung. Nachdem in den letzten Monaten Luftwaffen-Soldaten nach Erding kommandiert wurden, werden ab sofort "blaue Jungs" das Stadtbild beleben. Neben den Flugzeugführern werden zur Unterstützung des Betriebsablaufes Techniker aus Eggebek nach Erding kommandiert.

Erding - und die Marine

Ein Dreivierteljahr ist es nun her, dass die letzten F-104's des MFG ihren Standort Eggebek und ein Vierteljahr, dass sie ihre maritime Heimat Schleswig-Holstein verlassen haben und ihren Dienst in Alpennähe versehen - in Erding. Erding, ca. 35000 Einwohner, liegt etwa 45 km von München entfernt im Nordosten, im Erdinger Moos. Dort befindet sich die Großbaustelle Riem II, der neue Großflughafen für München. Erding hat eine S-Bahn-Endstation (S 6), mit der man in 45 Minuten im Zentrum Münchens ist. Der Fliegerhorst selbst liegt im Nordosten der Stadt und ist eigentlich ein Luftwaffenversorgungsregiment mit einer Start- und Landebahn. Speziell für das MFG 2 bedeutet dies: die Tornados, die zur Nachrüstung anstehen, werden nach Erding geflogen und nachgerüstet. Dort findet dann ein Testflug statt, bevor eine Marinebesatzung des MFG 2 sie abholt. Das F-104-Kommando wurde eingerichtet für die noch umzurüstenden F-104-Verbände der Luftwaffe und Marine. Dort fliegen 104-Piloten, die noch auf ihre Tornado-Umschulung warten, oder "alte" Inübungshalter, die nicht mehr umgeschult werden. Die Luftwaffe hat dort drei Piloten und einen Waffensystemoffizier (WSO) eingesetzt. Zwei dieser Piloten dürfen sowohl F-104 als auch Tornado fliegen. Major Schwarz, F-104-Pilot, leitet das Kommando in Erding in Bezug auf die Luftwaffe. Von der Marine sind dort KptLt Bernecker, Einsetzer der 2. Staffel, KptLt Haar, 1. Staffel, als Einsetzer bzw. stellvertretender Einsetzer tätig. Hinzu kommen etwa 8 bis 9 Flugzeugführer, die für einen Zeitraum von 4 bis 5 Wochen nach Erding kommandiert werden (Inübungshalter begnügen sich mit einer Woche). Von der technischen Seite des MFG 2 sind etwa 30 Soldaten in Erding. Sie sind für einen Zeitraum von 6 Wochen kommandiert bzw. ständig dort, weil ihr Dienstzeitende im nächsten Jahr ansteht und sie auch nicht mehr auf Tornado umgeschult werden. Ein Dreivierteljahr ist es nun her, dass die letzten F-104's des MFG ihren Standort Eggebek und ein Vierteljahr, dass sie ihre maritime Heimat Schleswig-Holstein verlassen haben und ihren Dienst in Alpennähe versehen - in Erding. Erding, ca. 35000 Einwohner, liegt etwa 45 km von München entfernt im Nordosten, im Erdinger Moos. Dort befindet sich die Großbaustelle Riem II, der neue Großflughafen für München. Erding hat eine S-Bahn-Endstation (S 6), mit der man in 45 Minuten im Zentrum Münchens ist. Der Fliegerhorst selbst liegt im Nordosten der Stadt und ist eigentlich ein Luftwaffenversorgungsregiment mit einer Start- und Landebahn. Speziell für das MFG 2 bedeutet dies: die Tornados, die zur Nachrüstung anstehen, werden nach Erding geflogen und nachgerüstet. Dort findet dann ein Testflug statt, bevor eine Marinebesatzung des MFG 2 sie abholt. Das F-104-Kommando wurde eingerichtet für die noch umzurüstenden F-104-Verbände der Luftwaffe und Marine. Dort fliegen 104-Piloten, die noch auf ihre Tornado-Umschulung warten, oder "alte" Inübungshalter, die nicht mehr umgeschult werden. Die Luftwaffe hat dort drei Piloten und einen Waffensystemoffizier (WSO) eingesetzt. Zwei dieser Piloten dürfen sowohl F-104 als auch Tornado fliegen. Major Schwarz, F-104-Pilot, leitet das Kommando in Erding in Bezug auf die Luftwaffe. Von der Marine sind dort KptLt Bernecker, Einsetzer der 2. Staffel, KptLt Haar, 1. Staffel, als Einsetzer bzw. stellvertretender Einsetzer tätig. Hinzu kommen etwa 8 bis 9 Flugzeugführer, die für einen Zeitraum von 4 bis 5 Wochen nach Erding kommandiert werden (Inübungshalter begnügen sich mit einer Woche). Von der technischen Seite des MFG 2 sind etwa 30 Soldaten in Erding. Sie sind für einen Zeitraum von 6 Wochen kommandiert bzw. ständig dort, weil ihr Dienstzeitende im nächsten Jahr ansteht und sie auch nicht mehr auf Tornado umgeschult werden.

|

Die Technik des MFG 2 allerdings übernimmt hauptsächlich Wartungsaufgaben. Instandsetzungsgemäß wird 95% von der Luftwaffe übernommen, welches doch ein Problem darstellt. Erding ist, wie bereits erwähnt, ein LVR mit einer Start- und Landebahn und kein Einsatzverband. Die Instandsetzungstechnik arbeitet von 07.30 bis 16.30 Uhr. Dieses bedeutet für den Einsatz der Flugzeuge ab und zu Engpässe. Hinzu kommt, dass die Luftwaffe für die Instandsetzung nach ihren Vorschriften mehr Zeit benötigt als die Marine. Aber das größte Manko: es fehlt der Schichtbetrieb. Dieses hat zur Folge, dass Flugzeuge, die im letzten Block unklar gemeldet werden, frühestens am nächsten Tag instandgesetzt werden. So kommt es doch schon mal vor, dass "Kleinigkeiten" von den Piloten nicht ins Bordbuch eingetragen, allerdings untereinander weitergegeben werden. Diese "Kleinigkeiten" berühren aber auf keinen Fall den Bereich der Flugsicherheit. Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen wurde auch der Wochenflugplan aufgestellt: Montags gibt es einen Nachmittagsblock, am Dienstag einen Vor- und Nachmittagsblock, mittwochs einen Nachmittags- und Nachtblock, am Donnerstag wieder einen Vor- und Nachmittagsblock und freitags wird nur am Vormittag geflogen. Pro Block stehen uns sechs Einsitzer und mindestens ein Doppelsitzer zur Verfügung. -KL Hansen, F2-

|

Abschied unter weiß-blauem Himmel für die Marine

Auszug aus der Geschwaderzeitung des MFG 2, Jahrgang 1987

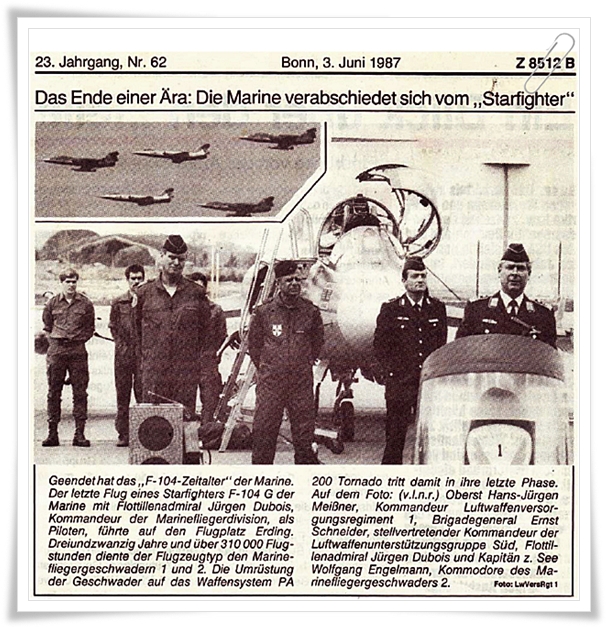

Die Lage war klar:

"Die Marine wird am 26. Mai 1987 den Flugbetrieb mit dem Waffensystem F-104G in Erding beenden."

Dazu erhielt das MFG 2 den Auftrag dieses Ereignis "im Rahmen eines Appells feierlich zu würdigen." Was hier so kurz und sachlich ausgedrückt ist, bedeutet den Schlussstrich unter ein bedeutendes Kapitel der Geschichte der Marinefliegerei. Deshalb sollten auch eine größere Abordnung von Soldaten aller Dienstgrade und Einheiten sowie einige Zivilbeschäftigte und Ehrengäste des Geschwaders diese Zeremonie miterleben. Am 26. Mai 1987 startete morgens eine mit fast 100 Personen besetzte Transall gen Süden, und im Laufe des Tages folgten ihr vier Tornados. In Erding gab es eine freundliche Begrüßung und eine hochinteressante Einweisung in Werkstätten des dort beheimateten Luftwaffenversorgungsregimentes 1. So gab es in einer Werkstatt der Technischen Gruppe 11 zu sehen, wie Triebwerke zur Instandsetzung zerlegt und wieder zusammengebaut werden, und in der Luftwaffenwerftstanden 2 Tornados, die zur Grundüberholung fast in ihre Einzelteile zerlegt waren, und sie beeindruckten zu mindestens die Nicht-Techniker tief. Danach demonstrierte die Küche ihre Leistungsfähigkeit mit einer kräftigen Mahlzeit. Der Himmel zeigte sich von seiner besten Seite, um die anschließende Zeremonie ins beste Licht zu rücken. Im Schatten der großen Halle 4 traten die Soldaten der Luftwaffe und der Marine an, flankiert von einer Tornado und einem Starfighter, und auf den Ehrenplätzen saßen u. a. der Landrat des Kreises Erding sowie Bürgermeister von Erding, Tarp und Eggebek und der Amtsvorsteher des Amtes Oeversee Tarp. Der stellv. Kommandeur des Luftwaffenunterstützungskommando Süd, Brigadegeneral Schneider, und der Kommandeur des Luftwaffenversorgungsregimentes 1, Oberst Meissner, sowie die Abordnungen von Soldaten und Zivilbeschäftigten erlebten dann den Überflug von zwei Generationen von Marinekampfflugzeugen, der so nicht wieder stattfinden wird: F-104G und PA200 in einer großen Formation. Während die Tornados zur Landung ansetzten, flogen die Starfighter eine weitere Runde, und deutlich waren die beiden ehemaligen "VIKINGS" in den Landesfarben Schleswig-Holsteins zu erkennen. Dazu erhielt das MFG 2 den Auftrag dieses Ereignis "im Rahmen eines Appells feierlich zu würdigen." Was hier so kurz und sachlich ausgedrückt ist, bedeutet den Schlussstrich unter ein bedeutendes Kapitel der Geschichte der Marinefliegerei. Deshalb sollten auch eine größere Abordnung von Soldaten aller Dienstgrade und Einheiten sowie einige Zivilbeschäftigte und Ehrengäste des Geschwaders diese Zeremonie miterleben. Am 26. Mai 1987 startete morgens eine mit fast 100 Personen besetzte Transall gen Süden, und im Laufe des Tages folgten ihr vier Tornados. In Erding gab es eine freundliche Begrüßung und eine hochinteressante Einweisung in Werkstätten des dort beheimateten Luftwaffenversorgungsregimentes 1. So gab es in einer Werkstatt der Technischen Gruppe 11 zu sehen, wie Triebwerke zur Instandsetzung zerlegt und wieder zusammengebaut werden, und in der Luftwaffenwerftstanden 2 Tornados, die zur Grundüberholung fast in ihre Einzelteile zerlegt waren, und sie beeindruckten zu mindestens die Nicht-Techniker tief. Danach demonstrierte die Küche ihre Leistungsfähigkeit mit einer kräftigen Mahlzeit. Der Himmel zeigte sich von seiner besten Seite, um die anschließende Zeremonie ins beste Licht zu rücken. Im Schatten der großen Halle 4 traten die Soldaten der Luftwaffe und der Marine an, flankiert von einer Tornado und einem Starfighter, und auf den Ehrenplätzen saßen u. a. der Landrat des Kreises Erding sowie Bürgermeister von Erding, Tarp und Eggebek und der Amtsvorsteher des Amtes Oeversee Tarp. Der stellv. Kommandeur des Luftwaffenunterstützungskommando Süd, Brigadegeneral Schneider, und der Kommandeur des Luftwaffenversorgungsregimentes 1, Oberst Meissner, sowie die Abordnungen von Soldaten und Zivilbeschäftigten erlebten dann den Überflug von zwei Generationen von Marinekampfflugzeugen, der so nicht wieder stattfinden wird: F-104G und PA200 in einer großen Formation. Während die Tornados zur Landung ansetzten, flogen die Starfighter eine weitere Runde, und deutlich waren die beiden ehemaligen "VIKINGS" in den Landesfarben Schleswig-Holsteins zu erkennen.  Zum Schluss rollten diese beiden Flugzeuge - blau-weiß-rot gespritzt - seitlich vor die Appellformation, und in der Mitte wurde der Doppelsitzer abgestellt. Ihm entstieg der Kommandeur der Marinefliegerdivision, Flottillenadmiral Dubois, der damit den letzten F-104-Flug der Marine und seine persönliche Flugzeugführer - Laufbahn beendete. In seiner Ansprache bestätigte er, dass er mit Wehmut Abschied nehme (wie wohl alle F-104-Piloten und andere darüber hinaus). - Ein so schönes Flugzeug wie den Starfighter werde man wohl nie wieder bauen. Aber trotz heute noch imponierender Flugleistungen sei die F-104G, die 24 Jahre lang im Dienst der Flotte stand, für ihre Rolle zu schwach und der Bedrohung nicht mehr gerecht geworden. Zum Schluss rollten diese beiden Flugzeuge - blau-weiß-rot gespritzt - seitlich vor die Appellformation, und in der Mitte wurde der Doppelsitzer abgestellt. Ihm entstieg der Kommandeur der Marinefliegerdivision, Flottillenadmiral Dubois, der damit den letzten F-104-Flug der Marine und seine persönliche Flugzeugführer - Laufbahn beendete. In seiner Ansprache bestätigte er, dass er mit Wehmut Abschied nehme (wie wohl alle F-104-Piloten und andere darüber hinaus). - Ein so schönes Flugzeug wie den Starfighter werde man wohl nie wieder bauen. Aber trotz heute noch imponierender Flugleistungen sei die F-104G, die 24 Jahre lang im Dienst der Flotte stand, für ihre Rolle zu schwach und der Bedrohung nicht mehr gerecht geworden.

"Damit stelle ich den F-104-Betrieb der Marine ein und schlage ein Kapitel deutscher Marinegeschichte zu, um mich mit ihnen der Zukunft zu widmen." Oberst Meissner betonte in seiner Rede die gute und harmonische Zusammenarbeit von Soldaten der Marine und Angehörigen der Luftwaffe, die das "Unternehmen Marineflieger in Bayern" so erfolgreich hatte werden lassen. Kapitän zur See Engelmann dankte sowohl den Gastgebern der Luftwaffe als auch den Flugzeugführern und Technikern des MFG 2 in Erding, dass in diesen acht Monaten alle Aufgaben unfallfrei erfüllt werden konnten. "Mein besonderer Dank gilt dem Hausherrn, Herrn Oberst Meissner, und seinem Regiment, der dafür gesorgt hat, dass in Erding nicht nur Flugbetrieb abgewickelt wurde, sondern dass die Angehörigen des MFG 2 sich hier zu Hause fühlen konnten." Den Abschluss des großen Ereignisses bildete ein Beercall im Unteroffiziersheim, wo sich bei bayerischem Bier und Brez'n Gelegenheit zu vielen persönlichen Begegnungen oder Verabschiedungen bot. Die Stimmung stieg schnell an, und für manchen kam der Aufruf, sich zum Rückflug nach Eggebek zu sammeln, zu früh. "Damit stelle ich den F-104-Betrieb der Marine ein und schlage ein Kapitel deutscher Marinegeschichte zu, um mich mit ihnen der Zukunft zu widmen." Oberst Meissner betonte in seiner Rede die gute und harmonische Zusammenarbeit von Soldaten der Marine und Angehörigen der Luftwaffe, die das "Unternehmen Marineflieger in Bayern" so erfolgreich hatte werden lassen. Kapitän zur See Engelmann dankte sowohl den Gastgebern der Luftwaffe als auch den Flugzeugführern und Technikern des MFG 2 in Erding, dass in diesen acht Monaten alle Aufgaben unfallfrei erfüllt werden konnten. "Mein besonderer Dank gilt dem Hausherrn, Herrn Oberst Meissner, und seinem Regiment, der dafür gesorgt hat, dass in Erding nicht nur Flugbetrieb abgewickelt wurde, sondern dass die Angehörigen des MFG 2 sich hier zu Hause fühlen konnten." Den Abschluss des großen Ereignisses bildete ein Beercall im Unteroffiziersheim, wo sich bei bayerischem Bier und Brez'n Gelegenheit zu vielen persönlichen Begegnungen oder Verabschiedungen bot. Die Stimmung stieg schnell an, und für manchen kam der Aufruf, sich zum Rückflug nach Eggebek zu sammeln, zu früh.

Doch Schleswig-Holsteiner - ob original oder zu versetzte - wissen: "Wat mutt - dat mutt!", und die Heimreise nach diesem ereignisreichen Tag verlief (fast) reibungslos.

|

|

Logistische Gründe der Starfighterkrise

Die Umrüstung der Luftwaffe auf die damals neuen Waffensysteme F-104G und Fiat G91 beeinflussten nicht nur die konzeptionellen Überlegungen und Ausbildungsgänge. Sie machten primär die täglichen Probleme aus, die zu lösen blieben. Dafür waren 1961 für die Waffensysteme schon so genannte MatFach-Stäbe eingerichtet. Der MatFach-Stab F-104 war somit als "Feuerwehr" dann geradezu lebensnotwendig für die F-104G geworden. Die Probleme waren damals sehr zahlreich und betrafen praktisch alle logistischen Bereiche.

Als die steigende Zahl der Starfighter-Unfälle anfing die Öffentlichkeit zu beschäftigen, gab der Inspekteur Luftwaffe seinem Inspizienten “VersTrT Mitte” in 1962 den Auftrag, sich ausschließlich mit der F-104 zu befassen und den Versuch zu unternehmen, die Probleme zu ermitteln und baldmöglichst zu lösen. Seit Fertigungsbeginn der F-104G waren inzwischen zahlreiche Änderungen an allen Baugruppen erforderlich geworden, die zum Teil noch während der Fertigung, z. T. aber auch nach Auslieferung der Flugzeuge befohlen wurden. Es war gar nicht leicht, alle angeordneten Änderungen aufzulisten und deren Durchführung festzustellen. Die vorhandenen Lebenslaufakten reichten jedenfalls nicht dafür aus. Es war daher zwingend, diese beiden Schritte nachzuvollziehen, um einen genauen Rüstzustand und die dafür erforderlichen Ersatzteile zu ermitteln. In einer halbjährigen Aktion wurde das beim JaboG 31 in Nörvenich unter Beteiligung der Herstellerfirma, des Technischen Büros F-104, des Materialamtes der Luftwaffe und anderer erforderlicher Dienststellen mittels "Festlegung des Soll-Rüstzustandes", "Verlagerung solcher Flugzeuge, bis festzustellen war, ob die sofortige Änderung durchgeführt war oder nicht", "Beschaffung der Änderungs-Kits und Durchführung der Änderungen", sowie "Eintragung in die L-Akte", erreicht. Diese Arbeiten wurden bei laufendem Flugbetrieb unter Bereitstellung von Material und Personal durch die Industrie durchgeführt. Die gemeinsame Anstrengung hatte den gewünschten Erfolg. Es gab am Ende im Geschwader nur noch Flugzeuge mit gleichem Rüstzustand. Als die steigende Zahl der Starfighter-Unfälle anfing die Öffentlichkeit zu beschäftigen, gab der Inspekteur Luftwaffe seinem Inspizienten “VersTrT Mitte” in 1962 den Auftrag, sich ausschließlich mit der F-104 zu befassen und den Versuch zu unternehmen, die Probleme zu ermitteln und baldmöglichst zu lösen. Seit Fertigungsbeginn der F-104G waren inzwischen zahlreiche Änderungen an allen Baugruppen erforderlich geworden, die zum Teil noch während der Fertigung, z. T. aber auch nach Auslieferung der Flugzeuge befohlen wurden. Es war gar nicht leicht, alle angeordneten Änderungen aufzulisten und deren Durchführung festzustellen. Die vorhandenen Lebenslaufakten reichten jedenfalls nicht dafür aus. Es war daher zwingend, diese beiden Schritte nachzuvollziehen, um einen genauen Rüstzustand und die dafür erforderlichen Ersatzteile zu ermitteln. In einer halbjährigen Aktion wurde das beim JaboG 31 in Nörvenich unter Beteiligung der Herstellerfirma, des Technischen Büros F-104, des Materialamtes der Luftwaffe und anderer erforderlicher Dienststellen mittels "Festlegung des Soll-Rüstzustandes", "Verlagerung solcher Flugzeuge, bis festzustellen war, ob die sofortige Änderung durchgeführt war oder nicht", "Beschaffung der Änderungs-Kits und Durchführung der Änderungen", sowie "Eintragung in die L-Akte", erreicht. Diese Arbeiten wurden bei laufendem Flugbetrieb unter Bereitstellung von Material und Personal durch die Industrie durchgeführt. Die gemeinsame Anstrengung hatte den gewünschten Erfolg. Es gab am Ende im Geschwader nur noch Flugzeuge mit gleichem Rüstzustand.

Die Bereinigung der Ersatzteilbestände konnte aber leider nicht parallel durchgeführt werden und hatte in der Folge noch viel Kummer bereitet. Das bei der Luftwaffe im Prinzip gültige US-Nachschubsystem funktionierte nicht, so dass viele fehlende Ersatzteile durch Kannibalisierung an Flugzeugen gewonnen werden mussten. In dem Bereich Nachschub zeigte sich zum Beispiel folgende Problemkreise. Das beim Geschwader liegende Ersatzteilpaket entsprach in keiner Weise den Bedürfnissen. In der Regel waren 20.000 bis 22.000 verschiedene F-104-Ersatzteile auf Lager, für die vorhandene Flugzeug-Konfiguration waren davon ca. 8.000 Ersatzteile verwendbar. Eine verbindliche Liste der Austauschteile lag nicht vor, deren Aufarbeitung war nicht geregelt. Die festgelegten Nachschubzeiten waren reine Theorie, sie wurden zum Teil erheblich überschritten. Das Problem Einführung und Inbetriebnahme eines Systems wie die F-104 war weder im erforderlichen Umfang erkannt worden, noch standen Mittel und Möglichkeiten zur Lösung zur Verfügung. Die Neuorganisierung der Geschwader, bei der die logistischen Komponenten in den Technischen Gruppen zusammengefasst wurden, wurde 1961 wirksam. Die zugehörigen Weisungen, die Zuständigkeiten und Arbeitsteilung regeln sollten, waren in der 1. Sonderversorgungsweisung Nr. 52 niedergelegt. Es waren Rahmenweisungen, die sehr unterschiedlich ausgelegt wurden. Da der logistische Zentralbereich nur für die Herausgabe der Weisung zuständig war, nicht aber deren Durchführung überwachen konnte, ergaben sich in der Folge viele Unzulänglichkeiten. Auch die zweite verbesserte Ausgabe 1962 konnte nicht durchgesetzt werden.

Die Inspizierungsberichte von 1961 bis 1965 zeigten viele Beanstandungen. Das Bereinigen der aufgezeigten Mängel verblieb jedoch in der Zuständigkeit der Geschwader und ihrer vorgesetzten Kommandobehörden. Die Berichte wurden weitgehend als übertriebene Besserwisserei abgetan, die Mängel blieben bestehen. Auch hierin liegt einer der Ausgangspunkte für die Starfighterkrise. Im Bereich der Logistik lag eine Fülle von Erkenntnissen vor, die nicht mit Abhilfemaßnahmen umgesetzt wurden, weil Weisungs- und Zuständigkeitslage dies verhinderten, oder aber weil die Bearbeiter, die das Desaster kommen sahen, nicht nachhaltig genug protestiert haben.

Der BMVg selbst griff Ende der 60er Jahre ein, beauftragte die Firma Lockheed mit der Untersuchung der Betriebsabläufe bei den Geschwadern und ließ deren Empfehlung in Form der rationalisierten zentralisierten Technik in die Geschwader einführen. Auch jetzt blieb die Haltung der Geschwader zu dieser Organisationsform kritisch bis ablehnend. Umfangreiche Ortsbegehungen und Prüfungen vor Ort, intensive Nachbereitung der Betriebsanweisungen und das Schließen der Lücken bei der Bereitstellung von Bodendienstgerät und dem Nachschub von Ersatzteilen brachten dann den Durchbruch. Die Hauptprobleme für die Betriebssicherheit des Starfighters wurden aus logistischer Sicht gelöst. Die Geschwader konnten ihre Aufgabe erfüllen, die bereitgestellten Flugstunden wurden intensiv genutzt.

Es entstand sogar ein Wettbewerb, welches Geschwader die meisten Flugstunden im Jahr schaffte. Die Folge waren Flugstundenforderungen, die nur mit großem Überstundenansatz des Wartungspersonals abzudecken waren, um genügend Flugzeuge für den folgenden Tag startklar zu machen. Diese Überstunden wirkten sich aber auch auf die Sorgfalt und die Zuverlässigkeit der Wartungsarbeiten aus. Als dann wieder eine Häufung von Flugzeugunfällen eintrat, wurden auf Vorschlag der Logistik alle Wartungsüberstunden untersagt und die Zahl der nicht angesagten Spotchecks flugklar gemeldeter Maschinen erhöht. Damit war auch dieser "Flugstundenwettbewerb" beendet, die Betriebssicherheit nahm zu, und die Unfallrate normalisierte sich.

Die Einführung komplexer Waffensysteme bedarf besonderer Verfahrensweisen. Umfassende Kompetenzen und Durchgriff auf alle beteiligten Stellen im Amts- und Industriebereich ließen die ersten Gedanken reifen, die hinführten zum Waffensystem-Management, und die konsequent weiterentwickelt und durchgesetzt wurden bis zur Neuordnung des Rüstungsrahmenerlasses mit der Einrichtung der Waffensystem-Beauftragten im Ministerium. Es bedurfte der blutigen Erfahrungen aus der F-104-Krise und des ständigen Drängens der Luftwaffe bis diese Gedanken Realität wurden.

|

Der Starfighter im Rückblick

A u s z u g aus I n t r a n e t B w - geschrieben von Oliver Frei

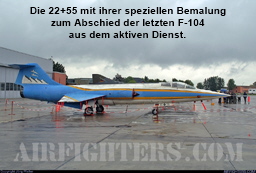

Der Starfighter war das wohl kontroverseste Flugzeug der Luftwaffe, auf alle Fälle aber das schönste. Die "missile with a man" bestach durch ihre Eleganz. Nach Meinung des Verfassers ist die "Hundertvier" sogar das schönste jemals gebaute Flugzeug überhaupt. Ernsthafte Konkurrenz kann ihr allenfalls die SR-71A Blackbird machen. Natürlich ist Schönheit noch kein Kriterium für Qualität, aber eingedenk aller Vorzüge, die der Jet mit den Stummelflügeln unzweifelhaft besaß: seine Nachfolger in den verschiedenen Einsatzrollen waren und sind für die gestellten Aufgaben besser geeignet. Gewiss, der nun auch schon in die Jahre gekommene Tornado steht für eine andere Flugzeuggeneration. Entscheidend ist jedoch die Tatsache, dass er bereits als Mehrzweckkampfflugzeug konzipiert worden ist. Bei der Indienststellung war der Starfighter in technischer Hinsicht seiner Bedienergeneration vielleicht einen Schritt voraus. Als aber Steinhoffs Maßnahmen Wirkung zeigten, war dieser Schritt wieder eingeholt. Für mehr als zwei Jahrzehnte war der Starfighter das Rückgrat der NATO [North Atlantic Treaty Organisation] -Luftstreitkräfte in Europa. In der Luftwaffe flog das Waffensystem F - 104 über dreißig Jahre: vom ersten F - 104 F - Start in Nörvenich am 22. Juli 1960 bis zur letzten Landung einer F - 104 G der Wehrtechnischen Dienststelle 61, mit weiß-blauer Sonderbemalung, am 22. Mai 1991 in Manching. Der Starfighter war das wohl kontroverseste Flugzeug der Luftwaffe, auf alle Fälle aber das schönste. Die "missile with a man" bestach durch ihre Eleganz. Nach Meinung des Verfassers ist die "Hundertvier" sogar das schönste jemals gebaute Flugzeug überhaupt. Ernsthafte Konkurrenz kann ihr allenfalls die SR-71A Blackbird machen. Natürlich ist Schönheit noch kein Kriterium für Qualität, aber eingedenk aller Vorzüge, die der Jet mit den Stummelflügeln unzweifelhaft besaß: seine Nachfolger in den verschiedenen Einsatzrollen waren und sind für die gestellten Aufgaben besser geeignet. Gewiss, der nun auch schon in die Jahre gekommene Tornado steht für eine andere Flugzeuggeneration. Entscheidend ist jedoch die Tatsache, dass er bereits als Mehrzweckkampfflugzeug konzipiert worden ist. Bei der Indienststellung war der Starfighter in technischer Hinsicht seiner Bedienergeneration vielleicht einen Schritt voraus. Als aber Steinhoffs Maßnahmen Wirkung zeigten, war dieser Schritt wieder eingeholt. Für mehr als zwei Jahrzehnte war der Starfighter das Rückgrat der NATO [North Atlantic Treaty Organisation] -Luftstreitkräfte in Europa. In der Luftwaffe flog das Waffensystem F - 104 über dreißig Jahre: vom ersten F - 104 F - Start in Nörvenich am 22. Juli 1960 bis zur letzten Landung einer F - 104 G der Wehrtechnischen Dienststelle 61, mit weiß-blauer Sonderbemalung, am 22. Mai 1991 in Manching.

Aus dem aktiven Dienst wurde der letzte Starfighter am 23. Oktober 1987 beim Jagdbombergeschwader 34 in Memmingen entlassen. Ein Teil der Maschinen absolvierte noch Zieldarstellungsflüge für die Justierung der Radaranlagen von Schiffen der Marine oder diente Soldaten, für die eine Umschulung nicht mehr in Frage kam, zur Erhaltung ihrer Fluglizenz. Auf die "abgeflogenen" Exemplare wartete die Schrottpresse, andere wurden den NATO [North Atlantic Treaty Organisation] - Staaten Türkei und Griechenland überlassen. 1990 kamen noch rund 600 Flugstunden auf den Mustern F - 104 G und TF - 104 G bei der WTD 61 zusammen. Der letzte Starfighter-Absturz traf die Luftwaffe im April 1989. Eine TF - 104 G aus Manching legte sich beim Landeanflug "auf den Pinsel" - die Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten. Somit verlief der letzte Crash so glimpflich wie der erste. Am 29. März 1961 stürzte eine F - 104 F nach einem Triebwerkausfall ab - dem Piloten und seinem Flugschüler gelang es, rechtzeitig auszusteigen. Zum Schluss doch noch ein paar Zahlen: Mehr als 2.000 Starfighterpiloten sind von der Luftwaffe ausgebildet und insgesamt 916 Starfighter beschafft worden. Bei 292 Totalverlusten verloren 116 Piloten ihr Leben. Aus dem aktiven Dienst wurde der letzte Starfighter am 23. Oktober 1987 beim Jagdbombergeschwader 34 in Memmingen entlassen. Ein Teil der Maschinen absolvierte noch Zieldarstellungsflüge für die Justierung der Radaranlagen von Schiffen der Marine oder diente Soldaten, für die eine Umschulung nicht mehr in Frage kam, zur Erhaltung ihrer Fluglizenz. Auf die "abgeflogenen" Exemplare wartete die Schrottpresse, andere wurden den NATO [North Atlantic Treaty Organisation] - Staaten Türkei und Griechenland überlassen. 1990 kamen noch rund 600 Flugstunden auf den Mustern F - 104 G und TF - 104 G bei der WTD 61 zusammen. Der letzte Starfighter-Absturz traf die Luftwaffe im April 1989. Eine TF - 104 G aus Manching legte sich beim Landeanflug "auf den Pinsel" - die Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten. Somit verlief der letzte Crash so glimpflich wie der erste. Am 29. März 1961 stürzte eine F - 104 F nach einem Triebwerkausfall ab - dem Piloten und seinem Flugschüler gelang es, rechtzeitig auszusteigen. Zum Schluss doch noch ein paar Zahlen: Mehr als 2.000 Starfighterpiloten sind von der Luftwaffe ausgebildet und insgesamt 916 Starfighter beschafft worden. Bei 292 Totalverlusten verloren 116 Piloten ihr Leben.

(Quelle: Luftwaffe vom 27.03.2007, Autor: Oliver Frei)

Die Starfighter - Verlustrate objektiv beleuchtet

A u s z u g aus einem Brief vom 10.04.2010 zum ARTE-Bericht “Mit Hightec in den Tod”

geschrieben von Oberstleutnant a.D. Joachim Streit

Ich bin einer der ersten jungen Piloten gewesen, die 1965 von Anfang an auf diesem Flugzeug in den USA ausgebildet wurden. Dort erfuhren wir von der „Starfighterkrise“, die wir selbst aber gar nicht als solche empfanden. Wir hatten zwar großen Respekt vor der F-104, liebten und achteten sie aber jeden Tag mehr und mehr. Ich begann damals aus Neugierde alle Verluste, die mir bekannt wurden festzuhalten. Ich sage ausdrücklich Verluste, denn in den immer wieder erwähnten Zahlen der „Abstürze“ sind auch Verluste auf dem Boden enthalten wie z.B . ein Brand bei der Wartung.

Ich habe - quasi als Hobby – immer weiter bis zum heutigen Tag Unterlagen über Flugzeugverluste, nicht nur von Starfightern, sondern auch von vergleichbaren Typen gesammelt. Mir ist es wichtig, festzustellen, dass ich nur offenes Material verwendet habe, also für Jedermann (auch für Journalisten!) zugängliche Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und später auch das Internet.

Mein Archiv enthält nunmehr Daten von weit mehr als 10.000 Unfällen mit Militärflugzeugen. Vor diesem Hintergrund bitte ich die folgenden Ausführungen zu bewerten.

Bei der Auswertung dieser Daten stellte ich ganz überrascht fest, dass der Starfighter im Vergleich mit anderen Hochleistungsflugzeugen gar nicht so unfallträchtig war und dass die Bundeswehr (dieses Flugzeug wurde ja durch die Luftwaffe und die Marineflieger geflogen) mit dem Starfighter eine der niedrigsten Unfallraten aller im europäischen Raum eingesetzten vergleichbaren Kampfflugzeugen erzielt hat.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Verlustraten von verschiedenen Flugzeugtypen zu vergleichen. Die einfachste ist, festzustellen, wie hoch die Verluste in Prozenten

pro Jahr sind.

Lassen Sie mich als Beispiel gleich mit dem „deutschen“ Starfighter beginnen. Es gab in der Bundeswehr 291 Verluste, geteilt durch den Gesamtbestand von 916 Flugzeugen, nochmals geteilt durch 28 Jahre im Dienst, das ergibt eine Verlustrate von 1,13 % pro Jahr.

Als zweites Beispiel möchte ich Belgien anführen. Die dortige Luftwaffe verlor nur 39 Starfighter, hatte aber nur 100 und flog ihn nur 20 Jahre. Dadurch ergibt sich eine Verlustrate von 1,95 % pro Jahr.

Dazu noch die Verlustraten von anderen Luftwaffen mit Starfightern, nach den gleichen Kriterien ermittelt:

Kanada 2,80 %

US-Luftwaffe 2,73 %

Italien 2,40 %

Norwegen 2,06 %

Niederlande 1,56 %

Dänemark 1,20 %

Japan 0,76 %

Wo, um Himmelswillen, sind in der obigen Aufstellung die „abartig hohen Verluste“ der Bundeswehr zu finden?

Das Geheimnis liegt darin, dass die Bundeswehr aus finanziellen und logistischen Gründen ein Mehrzweckflugzeug einführte, andere Luftwaffen verteilten ihren Bedarf auf mehrere Typen. Dadurch konnten sie oft dreistellige Verlustzahlen vermeiden ,Die Bundeswehr flog aber fast die Hälfte aller Starfighter. nämlich 916 von etwas über 2000 in der ganzen Welt gebauten, andere Luftwaffen hatten nur 24.

F-104 Abschied auf Raten

geschrieben von Wolfdietrich Hoeveler